桃の節句とひな祭りの違いは?3月3日の由来やお祝い方法も紹介

ひな祭りといえば、女の子の成長を願う大切な行事。でも「桃の節句」とも呼ばれることを知っていても、その意味や由来まで詳しく知っている人は少ないかもしれません。

そもそも「桃の節句」とはどういう意味なのでしょうか?また、桃の節句とひな祭りの違いは何なのでしょうか?

実は、ひな祭りが3月3日に行われるのにも、昔からの深い理由があります。由来や歴史をたどると、中国から伝わった風習や、平安時代の貴族の遊びなど、さまざまな背景が関係しているんです。

さらに、ひな祭りといえばちらし寿司やひし餅、ひなあられといった食べ物が欠かせませんよね。それぞれの行事食にも、昔からの願いや意味が込められています。

この記事では、「ひな祭りはなぜ桃の節句と呼ばれるようになったの?」という疑問に答えながら、桃の節句の歴史や本当の意味、お祝いの仕方についてわかりやすく紹介していきます。

知れば知るほど奥深いひな祭りを、ぜひ一緒に楽しみましょう!

本記事のポイント

- 桃の節句とひな祭りの違いや、それぞれの由来を理解できます

- なぜ3月3日に桃の節句・ひな祭りが行われるのかがわかります

- ひな祭りに関する食べ物や行事食の意味を知ることができます

- 桃の節句の歴史や本当の意味、現代のお祝いの仕方を知ることができます

桃の節句とひな祭りの違いとは?由来や意味を解説

- ひな祭りはなぜ桃の節句と呼ばれるのか?

- 「桃の節句」とはどういう意味?

- 桃の節句とひな祭りの違いとは?

- 3月3日なのはなぜ?その理由

- 桃の節句の由来はいつから?歴史をひも解く

- 桃の節句に関する豆知識

ひな祭りはなぜ桃の節句と呼ばれるのか?

ひな祭りが「桃の節句」と呼ばれるようになったのは、桃の花の持つ象徴的な意味と、旧暦の3月3日が桃の花の咲く時期と重なることが関係しています。

古代中国では、桃の木には邪気を払う力があると考えられ、長寿や繁栄の象徴ともされていました。この思想が日本にも伝わり、桃の花が咲く3月3日の節句が「桃の節句」と呼ばれるようになったのです。

また、日本においても桃の花は春の訪れを告げる花とされており、ひな祭りの祝いの席には桃の花を飾る習慣が根付いています。

桃の花の鮮やかなピンク色は、女の子の成長や幸福を象徴する色ともされ、女の子の健やかな成長を願うひな祭りと相性が良いと考えられました。

このように、桃の節句とひな祭りの関係は、桃の花の持つ意味と、古代からの厄除けの風習が合わさったものなのです。

現代でもひな祭りには桃の花を飾る風習があり、これによって春の訪れと共に子どもの健やかな成長を願う文化が受け継がれています。

「桃の節句」とはどういう意味?

桃の節句とは、日本の五節句のひとつであり、3月3日に女の子の健やかな成長を願ってお祝いをする日です。

「五節句」とは、古来より中国の暦に由来する節目の行事であり、日本においても奈良時代から取り入れられ、厄除けや健康を願う伝統行事として続けられています。

五節句には、1月7日の「人日(じんじつ)の節句」、5月5日の「端午(たんご)の節句」、7月7日の「七夕(しちせき)の節句」、9月9日の「重陽(ちょうよう)の節句」があり、桃の節句はその中のひとつに数えられています。

桃の節句が特に女の子のお祝いと結びついたのは、平安時代に貴族の間で行われていた「ひいな遊び」が由来とされています。

この「ひいな遊び」は、紙や木で作られた小さな人形を使って遊ぶもので、これが後に「流し雛」という風習に発展し、川に人形を流して厄払いをする行事となりました。

その後、江戸時代には流し雛の文化が室内で人形を飾る「雛人形」に変化し、ひな祭りの文化が庶民にも広まることとなりました。

こうした歴史を踏まえると、桃の節句は単なるお祝いの日ではなく、古来より受け継がれてきた厄除けの意味を持つ行事であることがわかります。

そのため、現在でもひな人形を飾ることや、桃の花を添えることには、子供の無病息災を願う深い意味が込められているのです。

桃の節句とひな祭りの違いとは?

桃の節句とひな祭りは、どちらも3月3日に行われる行事ですが、それぞれの意味や由来をたどると異なる点が見えてきます。

まず、「桃の節句」とは、日本に古くから伝わる五節句の一つであり、季節の変わり目に邪気を払うための行事として行われていました。

もともと中国から伝わった「上巳(じょうし)の節句」が起源とされ、水辺で身を清めることで厄払いをする習慣がありました。この習慣が日本に伝わり、平安時代には人形に穢れを移して川へ流す「流し雛」の風習が広まりました。

一方、「ひな祭り」は、この「桃の節句」の文化が日本独自に発展したものです。平安時代に貴族の女の子たちが楽しんでいた「ひいな遊び」が、ひな祭りの起源とされています。

そして、江戸時代には、厄除けのための流し雛が、現在のような雛人形を飾る文化へと変化しました。こうして、ひな祭りは女の子の健やかな成長を祝う行事として定着していったのです。

つまり、桃の節句はもともと男女を問わず行われる厄除けの行事であったのに対し、ひな祭りは特に女の子を対象とした祝い事へと変化したものなのです。

現代ではほぼ同じ意味で使われていますが、こうした背景を知ることで、より深く行事の意味を理解することができます。

3月3日なのはなぜ?その理由

桃の節句が3月3日に定められた理由には、古代中国の陰陽五行思想が関係しています。陰陽五行では、奇数が重なる日を「陽の日」とし、特に1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日は重要な節句とされました。

これらの日には、邪気が強まると考えられていたため、特別な儀式を行い、厄払いをする風習が生まれたのです。

また、日本では旧暦の3月3日頃が桃の花の開花時期にあたるため、自然の変化と結びつけて「桃の節句」と呼ばれるようになりました。

桃の花には魔除けの力があるとされ、子どもの健やかな成長を願う意味が込められています。さらに、古代の日本では、冬から春へと移行するこの時期に「春を迎える儀式」が行われており、それが3月3日の節句の起源とされています。

江戸時代には五節句の一つとして公式に定められ、庶民の間でも広まりました。現在でも3月3日は女の子の成長を祝う日として定着し、ひな祭りとして盛大に祝われています。

このように、3月3日という日付には、自然の変化、厄除けの意味、そして古代から続く風習が複雑に絡み合いながら確立されたのです。

桃の節句の由来はいつから?歴史をひも解く

桃の節句の由来は、中国の「上巳(じょうし)の節句」にまでさかのぼります。古代中国では、3月上旬の「巳(み)の日」に川で禊(みそぎ)を行い、邪気を払う風習がありました。

この風習が日本に伝わったのが奈良時代のことで、日本でも水辺での禊が行われるようになりました。

平安時代に入ると、貴族の間で「ひいな遊び」と呼ばれる人形遊びが流行し、これが後の「流し雛」の習慣につながりました。

人形に厄を移して川に流すことで、子供の無病息災を願う儀式が生まれたのです。その後、室内に人形を飾る文化が発展し、現在のひな祭りの形へと変化していきました。

江戸時代には幕府によって五節句の一つとして公式に定められ、庶民の間でも広く行われるようになりました。

この時代には、流し雛よりも雛人形を飾る風習が一般的になり、子どもの成長を祝う華やかな行事へと発展しました。現在の桃の節句は、こうした長い歴史の中で形を変えながら、現代に受け継がれてきた伝統行事なのです。

桃の節句に関する豆知識

桃の節句には、知っておくとより楽しめる様々な豆知識があります。

例えば、ひな祭りに食べる「ちらし寿司」は、使われる食材一つひとつに意味が込められています。エビは「長生き」、レンコンは「先を見通せる」、豆は「健康でまめに働ける」といった願いが込められているのです。

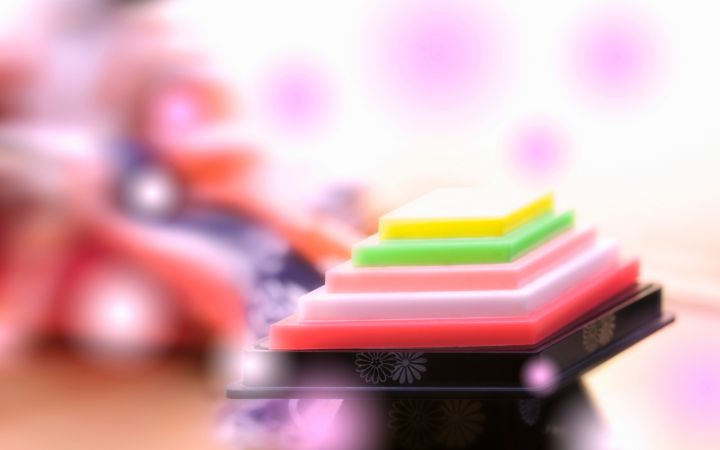

また、「ひし餅」は赤・白・緑の三層になっていますが、それぞれの色には「健康(緑)」「清浄(白)」「魔除け(赤)」という意味があり、春の訪れを象徴する形になっています。

さらに、「ひなあられ」は地域によって形状や味が異なり、関東では甘いポン菓子のようなものが一般的ですが、関西では醤油味や塩味のものが主流です。このように、地域ごとに異なる風習があるのも桃の節句の特徴の一つです。

また、ひな人形の並べ方にもルールがあります。関東と関西では並べる順番が異なり、関東では「お内裏様が向かって左側、お雛様が右側」、関西では「お内裏様が右側、お雛様が左側」に配置されます。

これは、平安時代からの宮中の伝統や、西洋文化の影響を受けた並べ方の違いに由来しているのです。

このように、桃の節句にはさまざまな意味や風習があり、知れば知るほど奥深い行事であることがわかります。

桃の節句とひな祭りの違いとお祝いの仕方

- ひな祭りの本当の意味とは?

- 桃の節句のお祝いはどうする?

- 3月3日 ひな祭りの過ごし方

- ひな祭りの食べ物と行事食の意味

- 記念に写真を!ファーストステージで思い出を残そう

ひな祭りの本当の意味とは?

ひな祭りは単なる女の子のお祝いの日ではなく、古くからの伝統と深い意味が込められた行事です。その本来の意味は「厄除け」と「健やかな成長の願い」にあります。

ひな祭りの起源は平安時代にさかのぼり、当時の貴族の子どもたちが楽しんでいた「ひいな遊び」がもとになっています。

この「ひいな遊び」が後に「流し雛」の風習へと発展し、人形を川に流すことで厄を払うという意味が込められるようになりました。その後、江戸時代になると、人形を川に流すのではなく、家の中に飾る「雛人形」の文化が広まりました。

雛人形は、子どもの身代わりとなり、病気や災厄を引き受けてくれるものとされてきました。そのため、飾るだけでなく、片付けのタイミングにも注意が必要です。

「ひな祭りが終わったら早く片付けないと婚期が遅れる」と言われることがありますが、これは単なる迷信ではなく、厄を長く家にとどめておかないための教えとされています。

また、ひな祭りには「良縁を願う」という意味もあります。ひな人形の並び方は、結婚式を模したものとされ、お内裏様とお雛様が並んでいる様子は幸せな結婚を象徴しています。

そのため、ひな祭りを祝うことは、将来の幸せな結婚や円満な家庭を願う意味合いもあるのです。

このように、ひな祭りは単なるお祝いではなく、厄除けや幸せな未来を願う伝統的な行事であり、昔から受け継がれてきた風習の一つなのです。

桃の節句のお祝いはどうする?

桃の節句のお祝いには、いくつかの伝統的な習慣があります。ひな人形を飾るのはもちろんのこと、特別な食事を用意したり、家族でお祝いをすることで、女の子の健やかな成長を願います。

1. ひな人形を飾る

ひな人形は、桃の節句の象徴ともいえる大切なアイテムです。ひな人形は立春(2月4日頃)を過ぎたあたりから、遅くとも3月3日の1週間前までには飾るのがよいとされています。一夜飾り(3月2日に急いで飾ること)は縁起が悪いとされるため、避けた方が良いでしょう。

2. 伝統的な食べ物を楽しむ

ひな祭りでは、「ちらし寿司」「はまぐりのお吸い物」「ひし餅」「ひなあられ」などの特別な食べ物をいただくのが習慣です。

ちらし寿司にはエビ(長寿)、レンコン(先を見通せる)、豆(健康や勤勉)など縁起の良い具材が使われます。また、はまぐりのお吸い物は「生涯一人の伴侶と添い遂げる」という意味があり、良縁を願う食べ物とされています。

3. 家族や親戚でお祝いをする

桃の節句は家族で祝うことが大切です。女の子がいる家庭では、祖父母を招いて食事会を開くこともあります。また、初節句の場合は特に盛大にお祝いをすることが多く、神社に参拝することもあります。

4. 写真撮影をして思い出を残す

最近では、ひな祭りの記念として、家族写真や子どもだけの写真を撮影する家庭が増えています。特に初節句の際には、プロのフォトスタジオで記念写真を残すのもおすすめです。

このように、桃の節句のお祝いは、ひな人形を飾るだけでなく、食事や写真撮影などを通して、家族全員で子どもの成長を願う大切な行事として楽しまれています。

3月3日 ひな祭りの過ごし方

3月3日のひな祭りは、女の子の成長を祝う特別な日です。この日をより楽しく、有意義に過ごすための過ごし方をいくつか紹介します。

1. ひな人形を囲んで家族で食事をする

ひな人形を飾り、その前で家族が集まり、ひな祭りにちなんだ料理を食べながらお祝いするのが一般的です。子どもが主役となるイベントなので、家族全員で温かい雰囲気の中で楽しむことが大切です。

2. ひな祭りの歌を歌う

「うれしいひなまつり」という歌を歌うのも定番です。この歌には、ひな祭りの風習や情景が描かれており、子どもと一緒に歌うことで、日本の伝統文化を学ぶ機会にもなります。

3. ひな祭りの料理を楽しむ

3月3日のひな祭りには、特別な料理を用意する家庭も多いです。ちらし寿司やひし餅、ひなあられなどを食べることで、よりひな祭りらしさを感じることができます。

4. ひな人形を見ながら写真撮影

せっかくのひな祭りなので、ひな人形と一緒に写真を撮るのも良い思い出になります。毎年撮影することで、子どもの成長を感じることができるでしょう。

5. ひな祭りイベントに参加する

地域によっては、ひな祭りに関するイベントが開催されることもあります。例えば、「流し雛」の儀式を体験できる場所や、大きなひな壇を展示している観光地などを訪れるのもおすすめです。

3月3日のひな祭りは、子どもの健康と幸せを願う大切な行事です。家族と一緒に楽しく過ごしながら、思い出に残る一日を作りましょう。

ひな祭りの食べ物と行事食の意味

ひな祭りには、特別な意味を持つ伝統的な食べ物がいくつかあります。その中でも代表的なものが「ちらし寿司」「ひし餅」「ひなあられ」「はまぐりのお吸い物」です。

ちらし寿司は、色とりどりの具材が散りばめられた華やかな寿司で、それぞれの食材に意味があります。例えば、エビは「長生き」、レンコンは「先を見通せる」、豆は「健康でまめに働ける」といった願いが込められています。

ひし餅は、ピンク・白・緑の三色で構成されており、それぞれの色には「魔除け(ピンク)」「清浄(白)」「健康(緑)」の意味が込められています。

ひなあられは、地域によって味付けが異なりますが、カラフルな色合いが特徴です。関東では甘い味付け、関西では醤油や塩味が一般的で、四季を表す4色が揃うことが多いです。

はまぐりのお吸い物は、貝殻がぴったり合うことから「生涯一人の伴侶と添い遂げる」という意味があり、良縁を願う縁起物とされています。

これらの食べ物を家族で囲んで食べることで、ひな祭りの意味をより深く感じながら、女の子の成長を祝うことができます。

記念に写真を!ファーストステージで思い出を残そう

お子さまの成長を祝う大切な節目の日を、ファーストステージで特別な思い出として写真に残しませんか?

2025年2月1日から3月31日までの期間、桃の節句撮影キャンペーンを開催します。

撮影料平日無料やデザインフォトの特別価格など、お得なプランをご用意しています。ぜひこの機会に、素敵な記念写真を残してください!

\桃の節句撮影キャンペーンはこちら/

桃の節句とひな祭りの違いを総括

- 桃の節句は五節句の一つであり、ひな祭りは女の子の成長を祝う行事

- ひな祭りは平安時代の「ひいな遊び」が起源

- 桃の節句の由来は古代中国の「上巳の節句」にさかのぼる

- 旧暦の3月3日頃に桃の花が咲くため「桃の節句」と呼ばれる

- 桃の木は邪気を払う力があるとされ、厄除けの意味が込められている

- ひな祭りでは、雛人形を飾ることで子どもの無病息災を願う

- 桃の節句では、流し雛の風習があったが、江戸時代に雛人形を飾る文化へ変化

- 3月3日は陰陽五行思想に基づき、奇数が重なる特別な日とされた

- ひな祭りの食べ物には、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物など縁起物が多い

- ひなあられの色には四季を表す意味があり、関東と関西で味付けが異なる

- ひし餅の三色には魔除けや健康を願う意味が込められている

- ひな祭りの飾り方は地域によって異なり、関東と関西で並びが違う

- ひな祭りの後に人形を早く片付ける習慣は、厄を長く留めないため

- 現在では桃の節句とひな祭りは同じ意味で使われることが多い

- 記念写真を撮ることで、桃の節句の思い出を形に残せる